两个月婴儿脑出血!10天后,极限求生……

3月18日一大早,河南省人民医院综合二病区护士董鹤提着一袋东西走进病区“护士长,你看这能转交给60床的父母吗?”

打开袋子,护士长索莉娜内心涌上一股暖流,里面有婴儿棉柔巾、隔尿垫、小玩具等,还有一个婴儿指甲剪。

“我想着小宝宝指甲长得快,肯定用得上。”董鹤腼腆地说道。

她们口中的小宝宝,只有3个月大。

跨省的守护

一个月以前,一对外省的年轻夫妻找到河南省人民医院综合二病区副主任医师许斌,只为给两个多月大的宝宝洋洋(化名)寻一个手术机会。

彼时的洋洋还躺在家乡医院的重症监护室里。他因突然出现哭闹、昏迷不醒,被紧急送医,一查竟是脑出血!

当地医院紧急行钻孔引流手术,引流出血肿,暂时渡过了危险。

可进一步检查发现,洋洋的脑血管上有一个小动脉瘤,正是它的破裂导致洋洋脑出血、昏迷。

动脉瘤就像轮胎上鼓起的包,一旦破裂出血,随时可能再次破裂出血,如果不尽早解决,死亡率极高,抢救成功率微乎其微!

想手术,几乎不可能!

洋洋才两个月大,如果选择开颅手术,在大脑里找一个约莫两毫米的微小动脉瘤,无异于大海捞针。

可若是选择微创介入手术,两个月宝宝的血管比很多最细的手术器械还细,手术难度和风险完全不可掌控。

“期间我们找了很多医院,有的说没法手术,有的说再等半年,可孩子等不起啊!”洋洋妈妈抽泣了起来。

凭借着曾为3个月宝宝成功实施脑血管畸形栓塞手术的经验,许斌提出了稳妥的办法:让洋洋暂时住在家乡医院,一是脑出血急性期,又刚做完手术,不适合跨省转运,需要先稳定病情;二是给孩子10天左右的时间,让他再长大一些,血管变得更粗一些,手术的成功率也会更高。

这期间,许斌一直与洋洋父亲及当地医生保持联系,关注孩子股动脉血管粗细的情况,这是手术能否进行的关键。

当地医院也多次通过彩超评估孩子血管直径。洋洋3个月大时,评估显示股动脉直径已经达到2毫米,终于达到了手术的极限要求!

医护总动员

3月13日13时,夫妻俩抱着病情已经稳定的洋洋从当地赶到了省医。

医院立即启动绿色救治通道,PICU负责术前接诊患儿、术前检查准备工作。许斌团队联合麻醉与围术期医学科、导管室、PICU等近10名高年资专家,立刻评估患儿情况、研讨手术方案。

第二天早上8点,手术正式开始。

介入导管室护士长兼中心导管室护士长赵文利、中心导管室护士长李海云团队以及麻醉与围术期医学科副主任医师苌恩强,主治医师张景亮、李陈茜严阵以待。

凭借着丰富的经验,3位麻醉医生在超声引导下,顺利完成颈内静脉穿刺。更具挑战的股动脉穿刺和动脉鞘管植入也成功完成,为手术的开展打下了坚实的基础。

手术过程可以用步步惊心来形容。3个月婴儿血管非常特殊,又细、又软又迂曲!

手术团队直接选择了栓塞脑血管畸形的最细马拉松微导管和微导丝进行手术,即便如此,孩子脑血管一不小心就会被拉变形、扎破。

在DSA机器引导下,许斌主刀,医生刘耀作为助手,他们严格控制造影剂用量,小心翼翼地操作比针还细的微导丝和微导管,寻找动脉瘤。

终于在患儿左侧大脑中动脉M2远端的一根小血管上,找到了元凶,不到1小时就将微导管送入动脉瘤腔,并成功封堵!

手术成功了!洋洋被抱回了PICU。

他乡的温暖

当天20时,做完手术的许斌没有着急吃饭,而是直奔PICU。

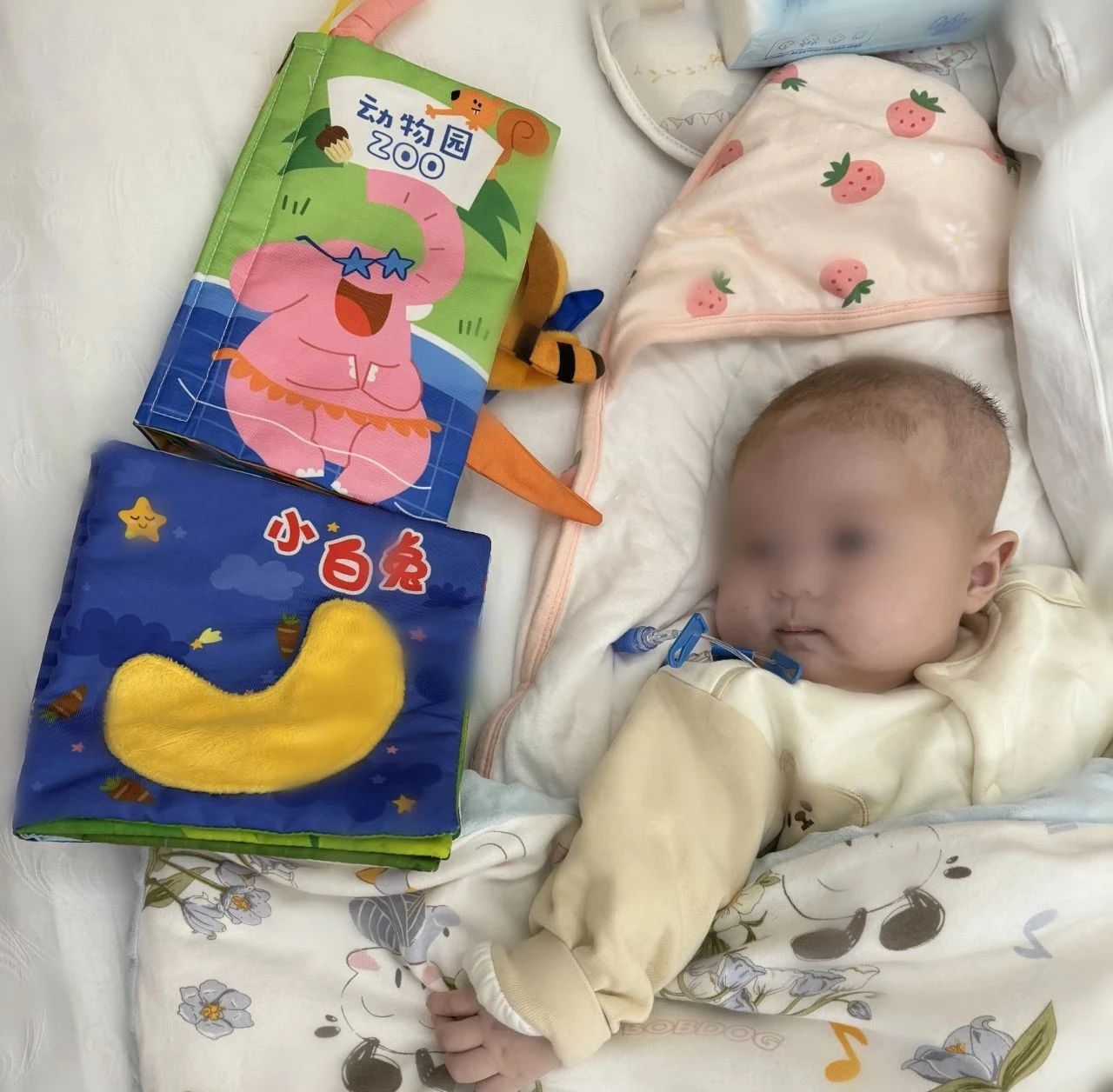

“我去的时候,小家伙已经醒了,挥舞着四肢,可爱极了。”

洋洋的反应代表着手术很成功,许斌心里暖融融的,探望洋洋成了他每天的必修课。

3月17日一早,综合二病区晨交班后,护理团队召开了一个特殊会议。洋洋恢复顺利,即将转出PICU。

索莉娜带领护理团队,制定了专属的护理计划,同时,指派静脉输液治疗专科护士陈燕为责任护士,确保对洋洋穿刺能够又快、又好、又准。

护理团队还为洋洋父母进行了健康宣教,使初为父母的他们在照顾孩子时不再迷茫、无助。

这段时间,有许斌的专业守护,有索莉娜的关怀与照护,有陈燕带来的婴儿布书,有董鹤送去的彩色风车……

在综合二病区、PICU、麻醉与围术期医学科、导管室的共同努力下,洋洋一天比一天好,多科联动下的真心付出,也让洋洋父母感受到了省医的温度。

“这些事都是大家自发做的,我们只是想让孩子父母知道,哪怕身在他乡,也能遇见温暖。”索莉娜说。

来源:河南省人民医院

编辑:刘斐斐 审核:荣强